宇宙史の暗黒の解明をめざして

私たちの宇宙がどのようにして生まれ、現在の姿に辿りついたのかは、人類の持つ根源的な問いです。 宇宙の歴史は、その開闢以来さまざまな出来事が起こりましたが、それらのダイナミカルな帰結として、現在の宇宙を説明する必要があります。 多くの先端研究がなされてきましたが、まだ解明すべき謎(宇宙史の暗黒部分)が数多く存在し、さらに、それらを統一的に解明する描像の構築が求められています。

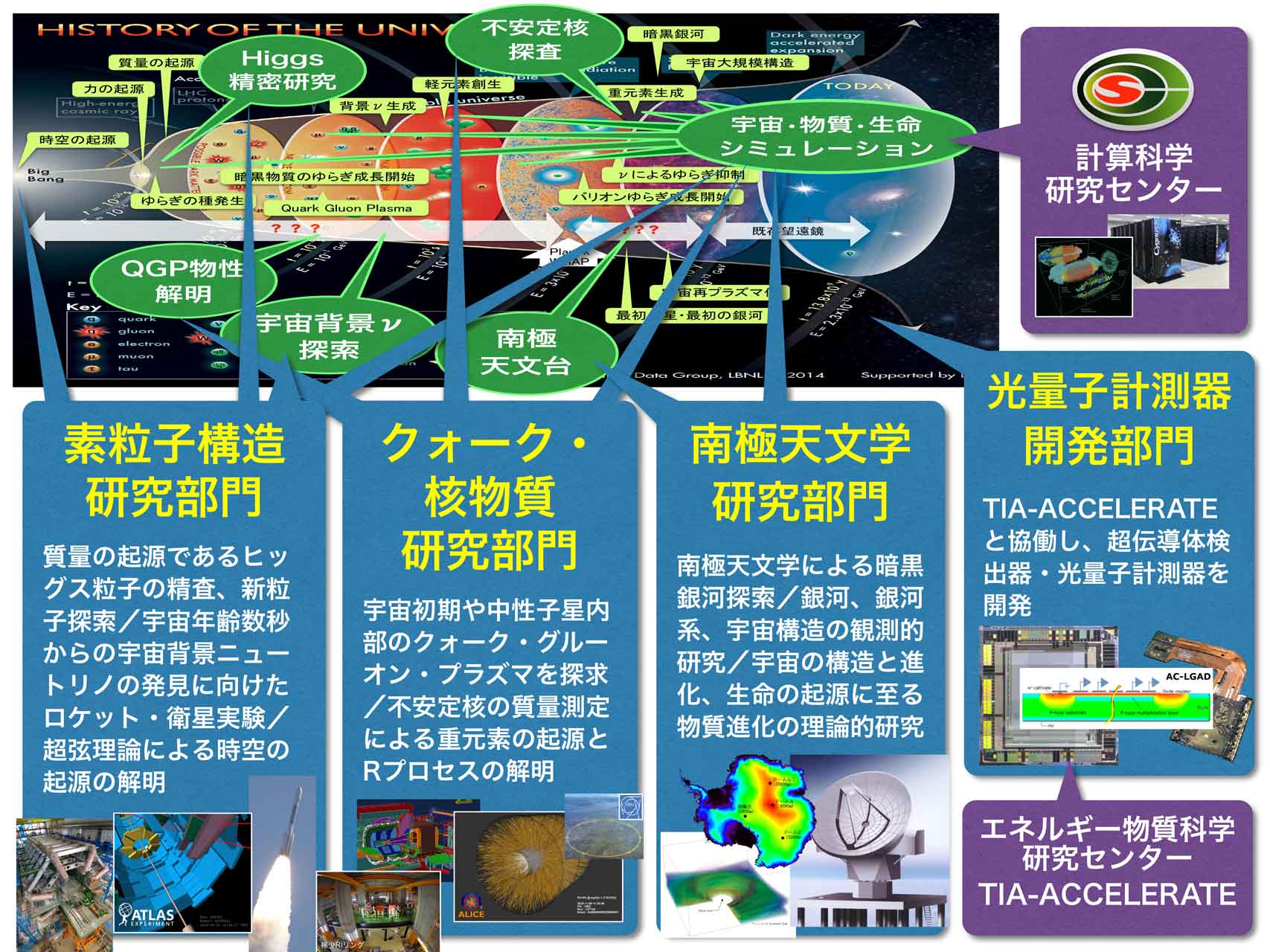

「筑波大学 宇宙史研究センター (Tomonaga Center for the History of the Universe: 朝永センター)」は、宇宙史研究の国際共同研究拠点形成をめざして、2017年10月に設立された研究センターです。 宇宙の創世と物質・生命の起源を数理的手法で研究し、宇宙史の統一的理解と新たな学問分野の創出・牽引を目的としています。

この目的を達成するために、センターは

- 南極天文学研究部門(Division of Antarctic Astronomy)

- 素粒子構造研究部門(Division of Elementary Particles)

- クォーク・核物質研究部門(Division of Quark Nuclear Matters)

- 光量子計測器開発部門(Division of Photon and Particle Detectors)

♠

センターの概要は、[センター概要] を御覧下さい。

♦

センターの研究については、[研究プロジェクト] を御覧下さい。

♥

センターの組織と構成員については、[組織・メンバー] を御覧下さい。

♣

センター紹介資料等は、[各種情報 (Materials)] を御覧ください。

Tomonaga Center(朝永センター)の名称は、筑波大学物理学教室の基礎を築き、超多時間理論や、くりこみ理論、集団運動の理論など、現代物理学の構築に多大な功績を残された、ノーベル賞物理学者 朝永振一郎博士にちなんでいます。

Tomonaga Center(朝永センター)の名称は、筑波大学物理学教室の基礎を築き、超多時間理論や、くりこみ理論、集団運動の理論など、現代物理学の構築に多大な功績を残された、ノーベル賞物理学者 朝永振一郎博士にちなんでいます。

朝永先生の事績については、筑波大学 朝永記念室や 筑波大学ギャラリー 朝永振一郎博士記念展示を御覧下さい。

朝永先生の盟友であり日本初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士の京都大学 基礎物理学研究所(Yukawa Institute for Theoretical Physics)の例に倣い、センターの英語名に先生の名前を使わせていただくことになりました。

(写真:筑波大学朝永記念室蔵)

ニュース

- 2026/01/19 宇宙史セミナー

1月19日〜20日(月〜火)に、東北大の田村先生に行なって頂く集中講義に合わせて、宇宙史研究セミナーを行なって頂きます。

- 【日時】 2026年01月19日(月)16:00-17:00

- 【場所】 筑波大学 自然系学系棟 B118

- 【講師】 田村 裕和 (東北大 教授)

- 【題目】 "ハイパー核によって深化する核物理:中性子星内部と核内クォーク自由度"

- ハイパー核の研究によって、ストレンジネスをプローブとして原子核をクォークレベルから理解し、 ハドロン物理と核子系原子核物理とを繋ぎ統合することができると期待されている。その観点から、ハイパー核やハイペロンを用いて、バリオン間相互作用、高密度核物質(中性子星内部)、核内クォーク自由度、の研究が進められている。こうした研究の意義、現状、将来を概観し、ハイパー核が核物理をどう深化させることができるかを議論する。

世話人:江角晋一

- 2025/12/19 宇宙史セミナー

- 【日時】 2025年12月19日(金)13:45-15:00

- 【場所】 筑波大学 自然系学系棟 B118

- 【講師】 中村 克朗 (KEK 素核研)

- 【題目】 "Belle II 実験"

- Belle II 実験は、世界最高の衝突輝度を誇る電子・陽電子衝突型加速器 SuperKEKB(つくば市高エネルギー加速器研究機構)を用い、B中間子をはじめとする粒子の崩壊過程を精密に測定することで、標準模型を超える新物理の発見を目指す実験です。2019 年の物理運転の開始以降、加速器性能の着実な向上とともにデータ蓄積を進め、すでに先行実験の精度を上回る成果をいくつも得ています。現在は、未踏の測定感度を切り拓きつつ新物理発見を狙う段階に入りました。さらに、将来的な測定精度の飛躍的向上を目指し、2032 年から予定されている長期運転停止期間中に実施する加速器および測定器の大規模アップグレード計画も進行中です。

本セミナーでは、Belle II 実験の素粒子物理における位置づけ、最新の主要成果、そして今後のアップグレード計画について紹介します。

世話人:受川史彦

- 2025/12/16 宇宙史研究センター2025年度第2回構成員会議・成果報告&交流会

構成員会議・成果報告&交流会は、センターの活動状況と将来に向けての方針を構成員(構成教員+連携教員+構成研究員)で審議する場であるとともに、各分野の研究トピックスと最新成果を相互に共有し、融合研究の可能性を自由に議論・意見交換する場を目指しています。多くの方にご参加いただき、活発な議論によって部門間の交流を促進できればと思います。なお、センター長による全体報告+審議以降の成果報告&交流会はセンター構成員以外にも公開です。

- 【日時】 2025年12月16日(火) 9:00-16:30 (予定)

- 【場所】 自然B114 + Zoom

- 【プログラム】

09:00-10:00 受川史彦 宇宙史研究センター全体報告 10:00- coffee ここから公開(構成員以外の方は、これ以降にご参加ください。) 10:30- 金谷 和至 Lee-Yangゼロ比法によるスピン系と重クォークQCDの臨界点探査 11:00- 佐藤 優馬 テラヘルツ天文学のための850GHz帯域LEKIDアレイの性能評価 11:30- lunch 13:00- 野中 俊宏 ビームエネルギー走査実験で探るQCD相構造 13:30- 堀江 秀 円盤銀河シミュレーションで探るガスクランプの星形成 14:00- coffee 14:30- 矢野 朝陽 稀少RIリングにおける質量測定手法の現状と将来 15:00- 堀越 一生 高い位置・時間分解能を持つ半導体検出器AC-LGADの多チャンネル読み出しに

向けた 低消費電力・高速応答ASICの開発と性能評価15:30- 村山 由亞 高い時間分解能を持つ半導体検出器AC-LGADの放射線耐性向上に関する研究 16: 00- 久野 成夫 まとめ - 講演スライドは、タイトルをクリックして下さい。

世話人:江角晋一

- 2025/11/13 2025年度キャンパスツアーを実施しました

2025年11月13日(木)高校生を対象にした2025年度キャンパスツアーを実施しました。当日はまずミニ講義を受講いただき、その後大学会館ギャラリーの見学を行いました。

今回参加したのは、大宮開成高等学校 生徒18名・教諭1名 のみなさんで、見学や講義をとおして本学の学びやキャンパスの雰囲気を体験していただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

- 2025/11/13 大森匠さんが 日本物理学会学生優秀発表賞を受賞

素粒子構造部門の飯田崇史助教が指導する大森 匠 さん(博士後期課程 2年)が、9月16-19日に広島大学東広島キャンパスで開催された日本物理学会第80回年次大会において、学生優秀発表賞を受賞しました。大森さんの受賞は、三年連続です。

16aEK203-2: 大森匠 "PIKACHU実験による160Gdの二重ベータ崩壊探索14 ~Phase1データの解析~"

- 2025/10/20 柏木隆城さんが FTT2025 Student Best Presentation Awardを受賞

素粒子構造部門の武内勇司准教授、飯田崇史助教が指導する柏木隆城さん(博士後期課程)が,10月15-17日に徳島大学常三島キャンパスで開催されたThe 4th International Symposium on Frontiers in Terahertz Technology (FTT2025)で,Student Best Presentation Awardを受賞しました。

P-FTT-04: Ryuki Kashiwagi "Sub-millimeter SiO₂ Collector for Far-infrared and Terahertz Light: Toward Neutrino Decay Detection"

- 2025/09/05 プレスリリース "放射線の種類で変化するEu添加 CaF2 結晶の発光特性の発見"

飯田崇史助教(素粒子構造研究部門)らの共同研究チームが、ユウロピウム添加フッ化カルシウム結晶が放射線の種類によって変化する発光特性を持つという発見について、記者会見を行いました。

シンチレータは放射線のエネルギーを光に変換する物質です。共同研究チームは、ユウロピウムを添加したフッ化カルシウム結晶が、α線を照射するとX線を照射した場合より多くの長波長光を放出することを、世界で初めて観測しました。この発見は放出光の波長により放射線の種類を区別できる可能性を示唆しており、シンチレータによる放射線測定の新手法開発につながると期待されます。

掲載論文:"Emission Characteristics of Eu2+ and Eu3+ under X-Ray and Alpha Irradiation in Eu-Doped CaF2 Crystals", Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-025-17570-5

詳細は、プレスリリース資料や筑波大学の広報ページをご覧ください。

- 2025/07/08 ブレークスルー賞受賞内容を筑波大学新聞と筑波大学ポッドキャストで紹介

2025/04/05のニュースで報告した「2025年ブレークスルー賞基礎物理学部門受賞」について、筑波大学新聞388号(2025年6月18日)に紹介記事が掲載されますた。

また、筑波大学のポッドキャスト「研究室サイドストーリー」番外編「イチオシ!」#003「ぶつければ見えてくる?素粒子の謎にブレークスルー」でも、同賞の研究内容が紹介されました。素粒子構造研究部門の佐藤構二講師、廣瀬茂輝助教、物理学学位プログラムD3北彩友海さんが出演しました。

- 2025/07/08 宇宙史研究センター2025年度第1回構成員会議・成果報告&交流会

構成員会議・成果報告&交流会は、センターの活動状況と将来に向けての方針を構成員(構成教員+連携教員+構成研究員)で審議する場であるとともに、各分野の研究トピックスと最新成果を相互に共有し、融合研究の可能性を自由に議論・意見交換する場を目指しています。多くの方にご参加いただき、活発な議論によって部門間の交流を促進できればと思います。なお、センター長による全体報告+審議以降の成果報告&交流会はセンター構成員以外にも公開です。

- 【日時】 2025年7月8日(火)9:45-10:30 構成員会議, 10:30-16:30 成果報告会&交流会

- 【場所】 自然B114 + Zoom

- https://us06web.zoom.us/j/86777768210?pwd=HrYWgPz66QhetDfXxluiYYDfbig5jg.1

- 【プログラム】

09:30- 受川史彦 センターの活動報告 ここから公開(構成員以外の方は、これ以降にご参加ください。) 10:30- 吉田 悠人 面波背景における回転 BPS M5-ブレーン 11:00- 曽我 健太 輻射輸送計算で探る遠方Lyα輝線銀河の性質 11:30- 柏木 隆城 宇宙背景ニュートリノ崩壊光探索に向けた遠赤外波長用サブミリサイズ集光器の開発 12:00- lunch 13:30- 佐甲 博之 (原研) J-PARCにおける原子核中でのφ中間子の質量変化の研究 14:00- 本多 俊介 南極でのサブミリ波天文 - 南極観測サイトへの道のりと現地でのインフラ組み上げ 14:30- 大久保 宏真 「機械学習」と「XAI」で挑む現象分離手法の確立 15:00- break 15:15- 渡辺 裕 (KEK) KISS-1.5計画 重元素の起源解明を目指して 15:45- 北 彩友海 LHC ATLAS実験におけるヒッグス対生成過程の探索の現状と最新結果 16:15- 久野 成夫 終わりに 16:30 解散 - 講演スライドは、タイトルをクリックして下さい。

世話人:武内勇司

- 2025/07/01-02 KEK測定器開発プラットフォーム「シリコン検出器」研究会

7月1日(火)~2日(水)に、KEK測定器開発プラットフォーム「シリコン検出器」研究会を筑波大学にて開催します。この研究会では、プラットフォームの活動を促進するため、現行・開発中の検出器、新素材を用いた検出器、関連技術の進展や課題、開発環境・設備の情報共有等をオープンに議論します。今回の研究会では、特に読み出し回路であるASIC、FPGAを主題とし、素粒子実験および隣接分野での各実験で、どんな読み出しが必要とされているかを議論する予定です。

- 【日時】 7月1日(火)午後 〜 2日(水)午後早い時間まで

- 【場所】 筑波大学 大学会館3階 特別会議室

- 【主催】KEK ITDC 測定器開発プラットフォーム半導体班

- 【共催】筑波大学宇宙史研究センター光量子部門

- 【Program】https://kds.kek.jp/event/55431/ (順次アップデート予定)

- 【参加方法】上記URLより参加登録を行ってください。(締め切り:6月23日(月))

- 【参加費】 無料

世話人: 廣瀬 茂輝

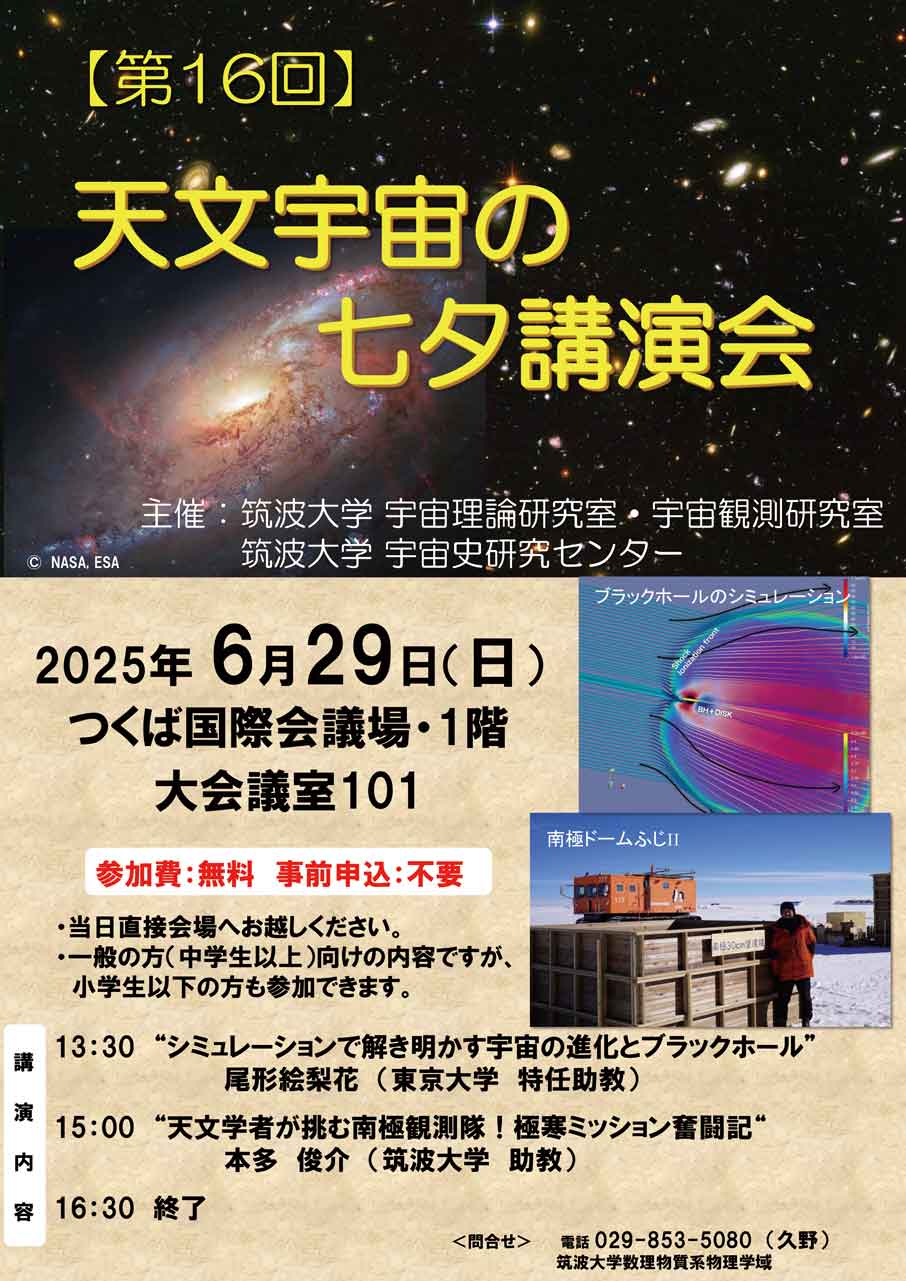

- 2025/06/29 天文宇宙の七夕講演会

七夕の日にあわせて、天文・宇宙の専門家による「第13回 天文宇宙の七夕講演会」を行います。最先端の研究内容を、一般の方にもわかりやすく解説していただきます。

詳細は、ポスターをクリックしてください。

- 【日時】 6月29日(日)13:30-16:30

- 【場所】 つくば国際会議場大会議室101

- 【主催】 筑波大学 宇宙理論研究室・宇宙観測研究室・宇宙史研究センター

- 【Program】

13:30 尾形 絵梨花 (東京大学 特任助教) 「シミュレーションで解き明かす宇宙の進化とブラックホール」 15:00 本多 俊介 (筑波大学 助教) 「天文学者が挑む南極観測隊!極寒ミッション奮闘記」 16:30 終了 - 【募集対象者】 一般の方(中学生以上)向けの内容ですが、小学生以下の方も参加できます。

- 【参加費】 無料

- 【事前申し込み】 不要

世話人: 久野成夫 (TEL: 029-853-5080)筑波大学数理物質系物理学域

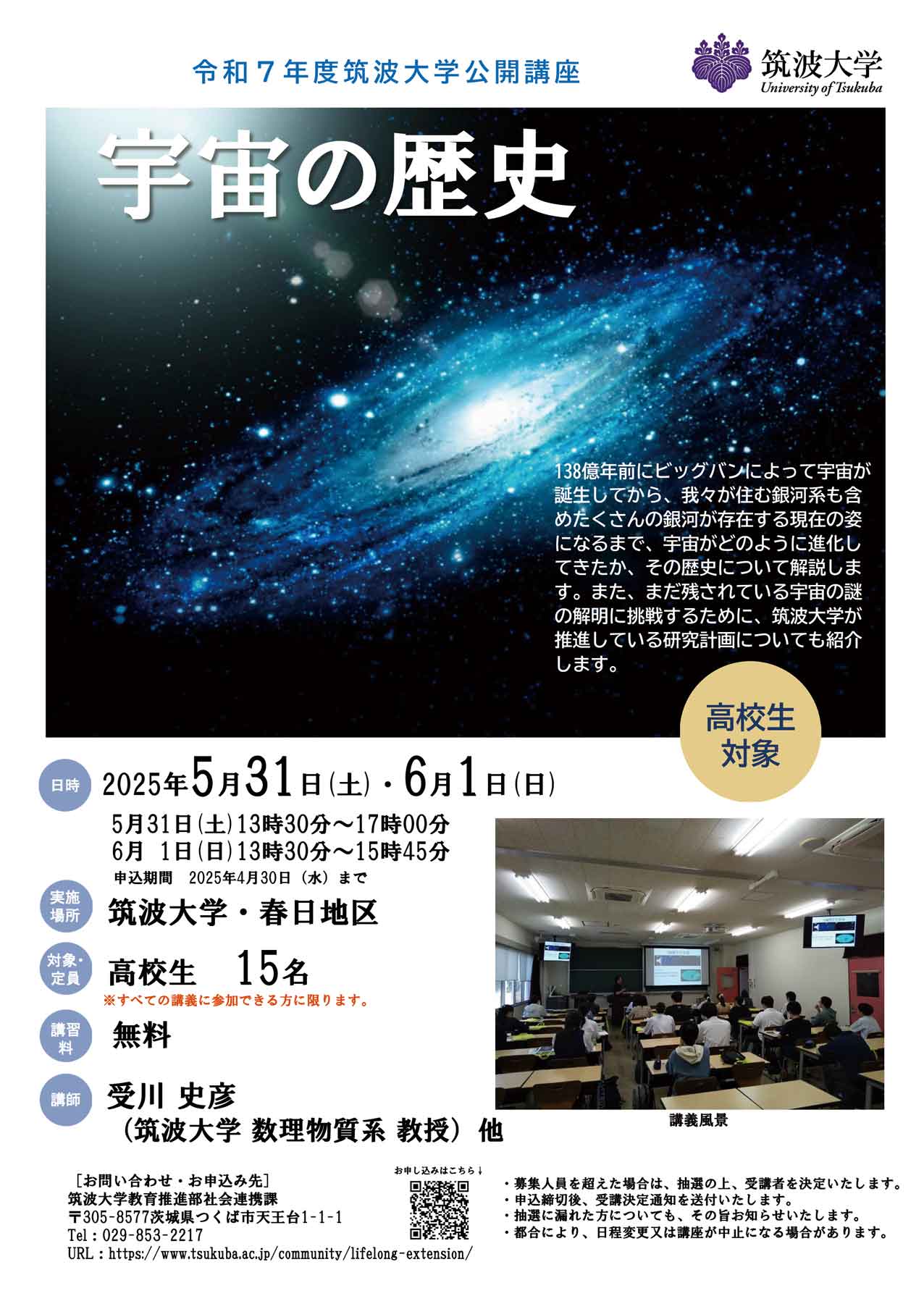

- 2025/05/31-06/01 筑波大学公開講座「宇宙の歴史」

令和7年度筑波大学公開講座の一環として、高校生向けに、公開講座「宇宙の歴史」を開催しました。

- 【日時】

- 2025年05月31日(土)13:30-17:00

- 2025年06月01日(日)13:30-15:45

- 【場所】 筑波大学 筑波キャンパス(春日地区)

- 【申込期間】 2025年4月3日 - 4月30日

- 高校生対象です。

- 【参加者数】34名

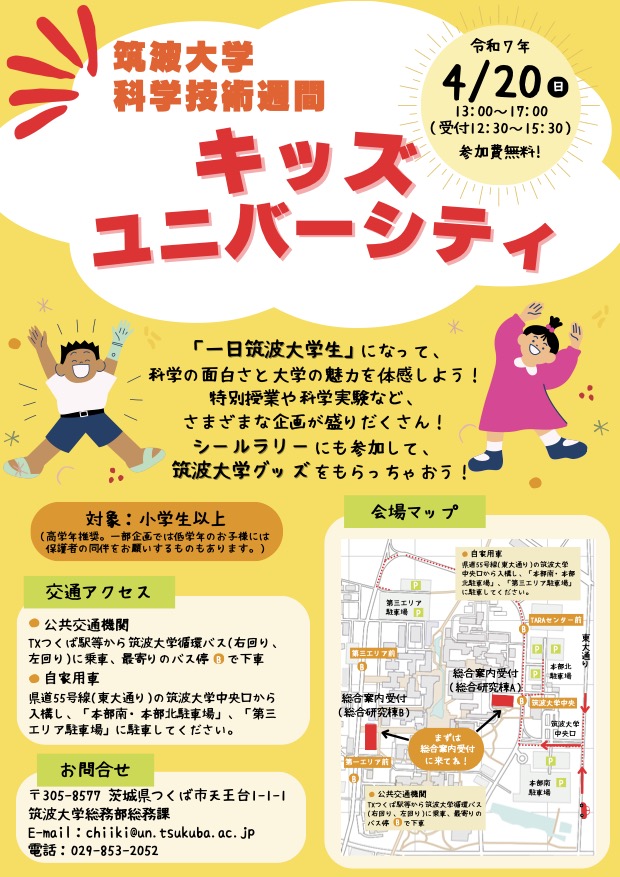

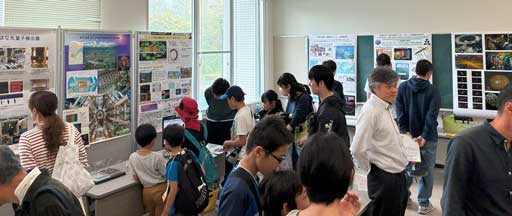

- 2025/04/20 科学技術週間 キッズ・ユニバーシティ

宇宙史研究センターでは、暗黒物質、暗黒エネルギー、暗黒銀河など宇宙の歴史の暗黒部分を解明するために、素粒子・原子核・宇宙分野の研究者が連携して、ビッグバンから現在の宇宙が形成するまでを宇宙史として統一的に捉えた研究を推進しています。科学技術週間キッズ・ユニバーシティの出展として、宇宙背景ニュートリノ、南極天文学、クォークグルオンプラズマ、ヒッグス粒子、元素合成などの研究を、子供たちと大人が同時に楽しめるように、ポスターや装置の展示、ビデオ上映で紹介しました。

- 【日時】 2025/04/20 (日) 13:00-17:00

- 【場所】 総合研究棟B棟 1階 B107

- 【URL】 筑波大学ホームページ

世話人:受川史彦

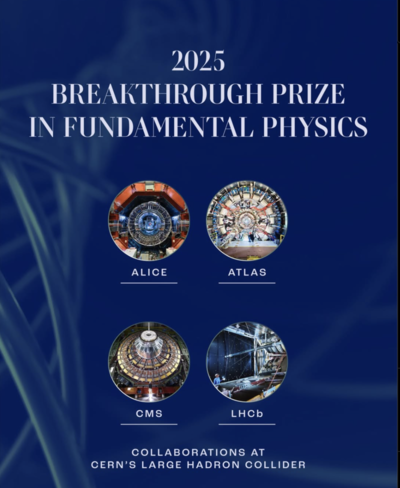

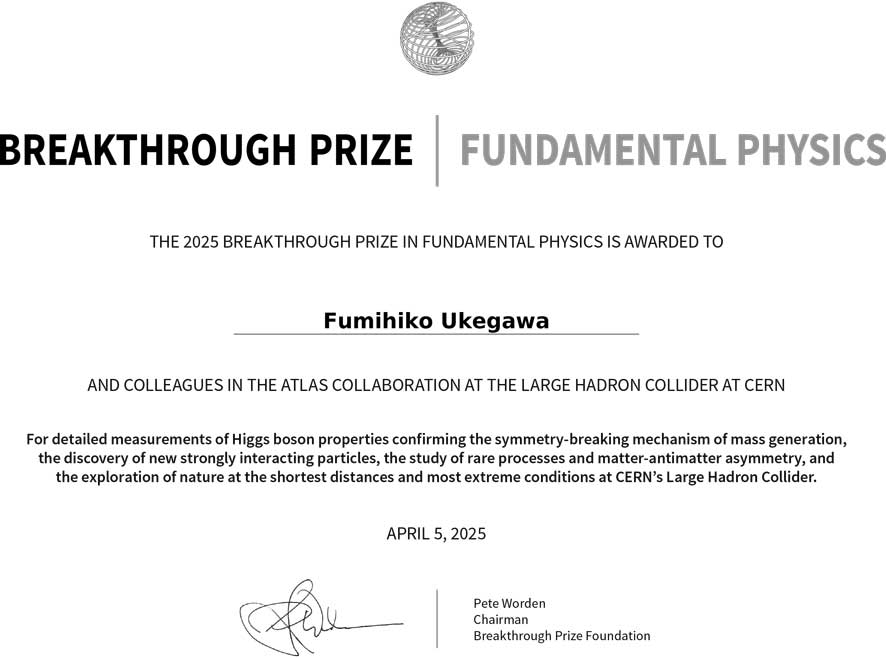

- 2025/04/05 ATLAS, ALICE 研究チームがブレークスルー賞を受賞

米グーグルの創業者らが設立した科学賞「ブレークスルー賞」の2025年ブレークスルー賞基礎物理学部門を、欧州素粒子物理学研究所CERNの大型ハドロン衝突型加速器LHCを用いた、ATLAS、ALICEなど4つの国際共同実験チームが受賞しました。ヒッグス粒子の精密測定による素粒子の質量起源と対称性の破れの機構の解明、暗黒物質・超対称性・余剰次元など素粒子の標準模型を超える物理への強い制限、宇宙初期に存在していた物質『クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)』の探索、などを通じて、基礎物理学の限界を大きく押し広げたことが評価されました。

筑波大学はATLAS、ALICE実験に設立当時から参加し、現在は、宇宙史研究センター素粒子構造研究部門、クォーク・核物質研究部門の教員と数理物質研究群の大学院生が研究を推進しています。ATLAS実験では、受川史彦教授、佐藤構二講師、廣瀬茂輝助教、金信弘特令教授らが、ALICE実験では、江角晋一教授、中條達也教授、三明康郎名誉教授らが受賞しました。

素粒子構造研究部門が参加しているATLAS実験では、シリコン半導体を用いた高精度の粒子飛跡検出器の建設・運転や、ヒッグス粒子の性質の精密測定および新粒子の探索などの、大きな貢献をしてきました。高輝度化された加速器(HL-LHC)が2030年に運用開始予定で、そこでの実験に向けて、内部飛跡検出器の増強にも注力しています。

クォーク・核物質研究部門が参加しているALICE実験では、ジェットのエネルギーを高精度で測定できるEMCAL/DCAL検出器の建設と運用・測定、物理解析を主導し、宇宙初期物質であるQGPの生成とその性質解明に大きく貢献しました。2030年から筑波大が主導して導入する新規検出器『前方カロリメータ検出器 FoCal』により、カラーグラス凝縮やQGP生成機構などの解明をめざし、2035年以降に予定されているALICE3計画では、高精細量子半導体検出器(MAPS)を使った新検出器開発にも力を注いでいます。

TSUKUBA JOURNAL, CERN news, ATLAS press statement, ALICE announcement もご覧ください

- 2025/04 メンバー表とパンフレットを更新しました。

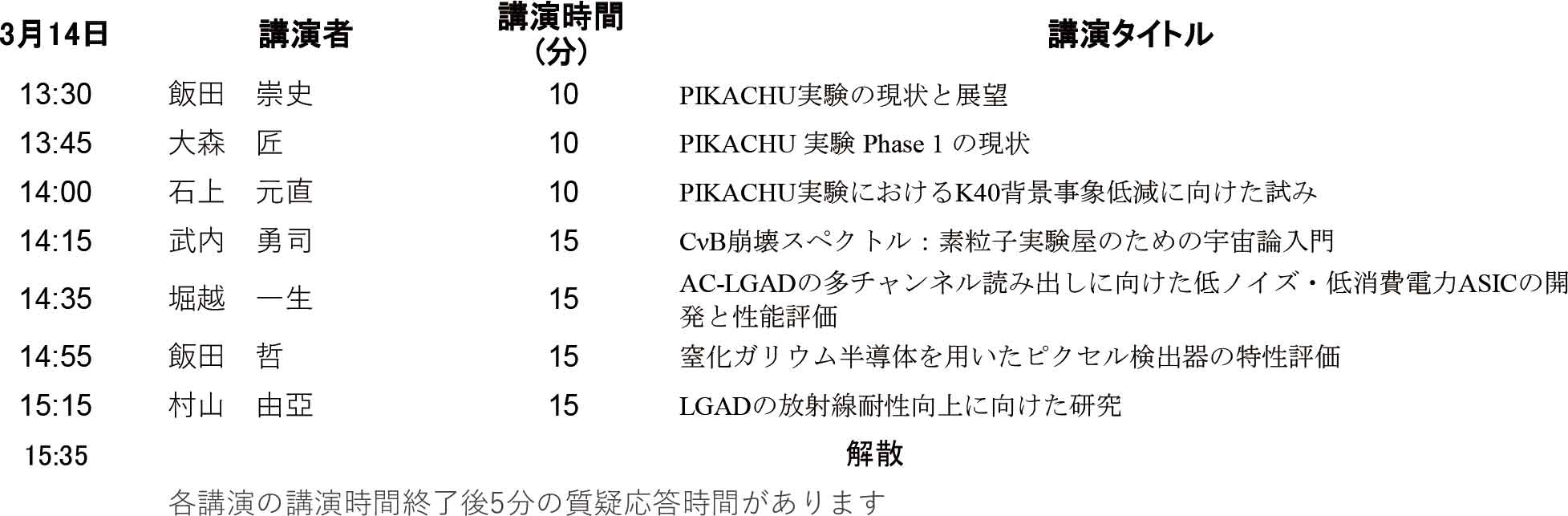

- 2025/03/14 TCHoU素粒子部門ワークショップ

2024年度のTCHoU素粒子部門ワークショップを開催しました。プログラム・接続情報は,以下のリンクからご確認ください。 本ワークショップは公開ですので,学生などTCHoU構成員以外の方へもご連絡ください。(講演は日本語で行われます)

- 【日時】 2025年3月14日 13:30-15:35

- 【場所】 筑波大学 自然系学系棟 D棟 D312

- 【プログラム】

世話人:武内勇司

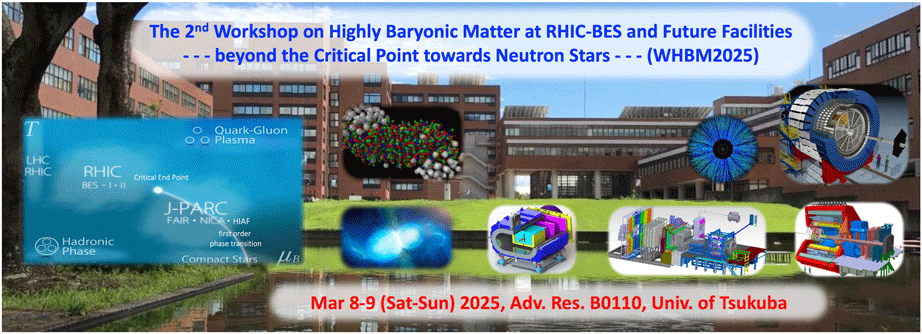

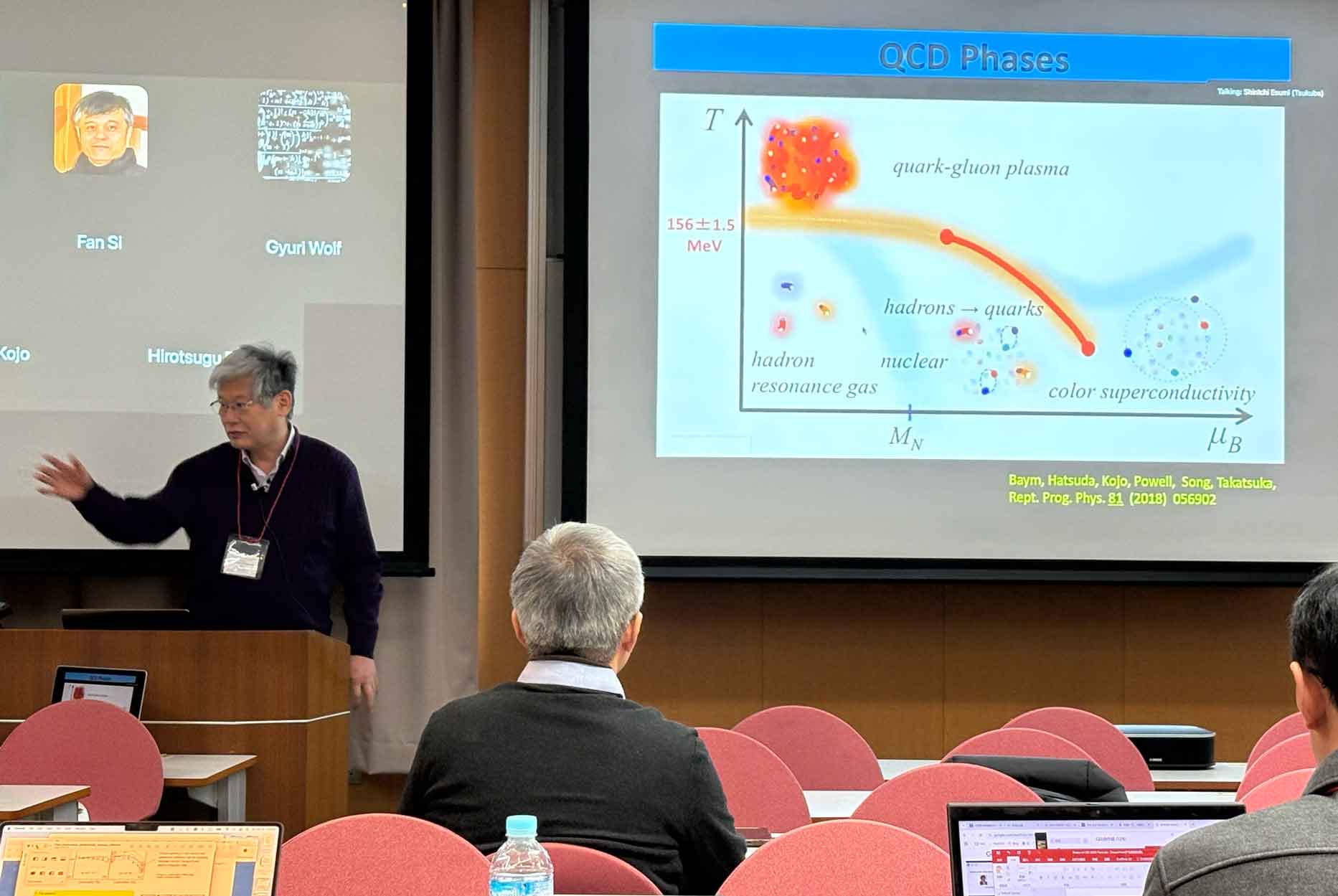

- 2025/03/08-09 国際ワークショップ "The 2nd Workshop Highly Baryonic Matter at RHIC-BES and Future Facilities"

国際ワークショップ「The 2nd Workshop Highly Baryonic Matter at RHIC-BES and Future Facilities -- beyond the Critical Point towards Neutron Stars -- (WHBM2025) 」を、2025年3月8〜9日(土〜日)8時半~17時半に、筑波大学 総合研究B棟 1階 0110室にて行いました。クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)研究やQCD相図、特に、相図上の高バリオン密度領域に予測される臨界点や1次相転移に関する研究の現状理解と将来展望に関する講演・議論を行いました。このワークショップでは、集団的運動、渦流、形状発展、粒子相関、ゆらぎなどに関するテーマを実験的・理論的な立場から議論し、QCD相構造や高温・高密度クォーク・核物質を明らかにする事を目的とします。中間エネルギー領域から高エネルギー領域にわたる重イオン衝突を行う、アメリカBNL研究所におけるRHIC加速器を用いるビームエネルギー走査(BES)や、スイスCERN研究所におけるLHC加速器による研究結果や、ドイツGSI研究所のFAIR加速器、LHC/SPS加速器、RHIC/AGS加速器、中国のHIAF加速器、国内のJ-PARC加速器などにおける将来研究計画を議論しました。

会議の詳細や参加登録は、下記のホームページをご覧下さい。

- 【日時】 2025年03月08日(土)〜 09日(日)8:30-17:30

- 【場所】 筑波大学 総合研究B棟 1階 0110室

- 【URL】 https://kds.kek.jp/event/53510/ ( https://kds.kek.jp/e/whbm2025)

- You need to type in the access keyword that you see on the screen, to enter the web site.

その前日(6〜7日)には、KEK東海にて「J-PARCと重イオン衝突実験の交差点」会議も行われました。https://kds.kek.jp/event/52868/

世話人:江角 晋一

- 2025/02/06 南極ドームふじにおける天文プロジェクトがいよいよ始まりました!

南極天文学研究部門では、南極内陸部のドームふじに30cmサブミリ波望遠鏡を設置し、銀河系における星間ガスの進化過程を明らかにする計画を進めています。今年度は天文関係者2名がドーム隊に参加し、現地での準備を開始しました。来年度はいよいよ望遠鏡を南極に送り出します。

(撮影:本多俊介)

(撮影:本多俊介)詳細は、極地研観測隊ブログ https://nipr-blog.nipr.ac.jp/jare/20250128post-552.html をご覧ください。

- 2025/01/07 宇宙史セミナー

- 【日時】 2025年01月07日(火)16:15-17:15

- 【場所】 筑波大学 自然系学系棟 B棟 B118

- 【講師】 Marco Bomben (APC & Université de Paris, Cité)

- 【題目】 "TCAD simulations of silicon sensors for High Energy Physics"

- Technology computer-aided design (TCAD) simulations are a fundamental tool in the micro-electronics industry. TCAD tools allow to simulate both processed and device behaviour. TCAD simulations are crucial for the development of silicon sensors for high energy physics (HEP) too, allowing to reduce the number of submissions by studying in advance the performance of proposed layout and geometries of future detectors. In this talk I will present some highlights of my work on TCAD simulations, with focus on the possibility to have insight into quantities otherwise unaccessible like electric field and carrier concentration and velocity. I will also show how results from TCAD simulations can be used as input for more high-level MonteCarlo simulations.

世話人:廣瀬 茂輝

- これ以前のニュース/アナウンスメントは、[資料庫 (Archive)] を御覧ください。